时间:2025-11-10 16:52:30编辑:老崔

近年来,全球独立电影市场正迎来一场前所未有的变革。电影不再是传统好莱坞大制作的专属领域,越来越多来自世界各地的独立电影通过跨文化叙事与实验性的视觉语言打破了语言与文化的界限。作为制片人,李知砚正是其中之一。她的作品频频亮相国际影展,深刻反映了当代社会对身份、自由和人类心理的多维探索。凭借其独特的跨文化背景和制片方法,李知砚不仅推动了独立影像的语言创新,更为当下电影创作带来了更广阔的可能性。

Q:李知砚,您好!很高兴能和您深入交流。随着全球独立电影的崛起,我们看到了更多关于文化融合、心理探索和技术创新的尝试。您作为一位跨文化背景的制片人,能否谈谈您的创作理念以及这与您个人经历的关系?

李知砚:谢谢!我的创作理念可以从我自己的成长背景中找到根源。我本科是在中南财经政法大学读的,而后去美国艺术中心设计学院进一步接受电影的系统训练。由于我跨越了中、韩、美三种文化的环境,这使我从不同的视角来审视电影艺术。我的创作方式更多的是跨文化的结合——无论是东方的留白美学,还是西方的叙事结构,我都希望能够找到一种平衡,让不同文化背景的影像语言在全球化的电影舞台上互相碰撞与融合。这种跨文化的视角使我更加注重电影的视觉表达,以及如何通过影像语言讲述复杂的社会、心理与文化议题。

Q:谈到视觉表达,您在《Ligeia》这部作品中采用了非常大胆的哥特风格。这部短片的创作过程如何?您是如何在有限的预算下实现高质量的视觉效果?

李知砚:《Ligeia》确实是一个极具挑战的项目。哥特风格要求强烈的视觉冲击力,而这通常需要大量的艺术资源。面对有限的预算,我们从前期就与导演共同确定了视觉基调,并且在美术、摄影和灯光等各个部门之间做好资源整合。我一直坚持在技术和艺术的平衡中寻找解决方案,避免单纯依赖昂贵的特效或高成本的设备。在拍摄过程中,我们大量运用了镜面反射与多层影像的设计,这不仅符合哥特风格的阴暗氛围,还能通过镜像叙事增强影片的哲学性与视觉张力。最终,我们的努力得到了回报,《Ligeia》入围了多个国际影展,并且在全球范围内引起了广泛关注。

《Ligeia》

Q:除了哥特风格,您在《LIMINAL》中的创作手法则展现了更多的实验性和哲学思考。这部作品的视觉语言非常独特,您是如何将东方留白美学与西方影像结构结合的?

李知砚:是的,《LIMINAL》是一部非常实验性的短片。它不仅仅是关于一个故事的讲述,更多的是一种情感与思想的探讨。在这部影片中,我们尝试了极简的对话和超现实的影像语言,讲述了人物在荒漠中“自我”与“他者”的碰撞与相遇。为了让观众深入体验这种虚实交织的心理状态,我采用了大量的留白空间和长镜头,这种“沉默”的空间让观众能够更好地感受人物的内心变化。同时,我们也保持了西方影像结构中推进性的节奏,以确保影片在哲学性与观赏性之间找到一个平衡。在拍摄过程中,沙漠的恶劣环境要求我们必须创新设备和技术。我设计了一个轻量化的轨道与云台系统,能够在极少器材的支持下拍摄出“漂浮式”的影像效果,形成了一种介于现实与梦境之间的超现实视觉效果。

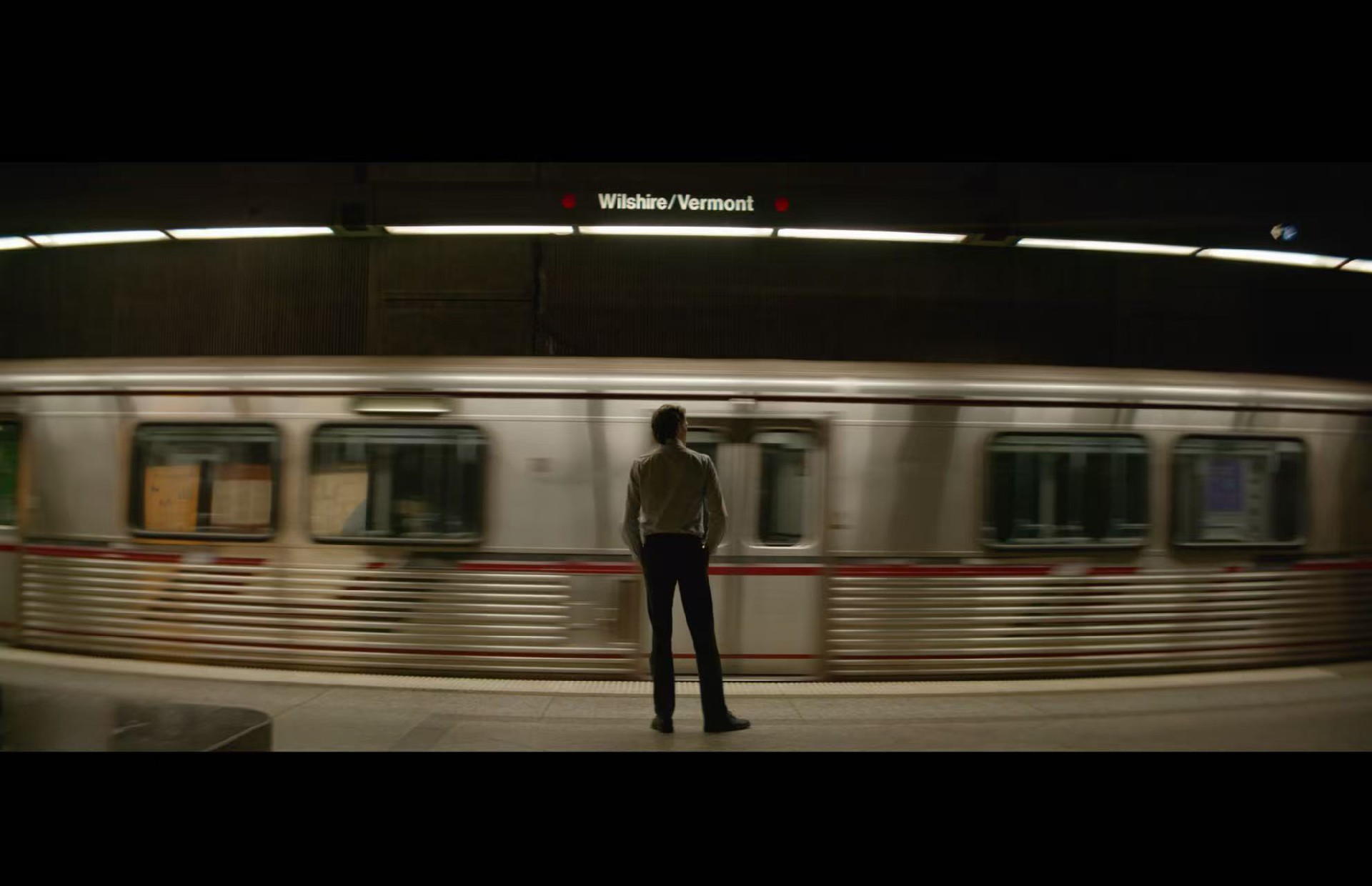

《Liminal》

Q:您的作品总是能够打破传统的叙事与视觉边界,带给观众强烈的视觉与心理冲击。在《Fragile》这部作品中,您又如何通过精细的视觉构建来呈现人物内心的错位与冲突?

李知砚:《Fragile》是一部深刻探讨精神错乱的作品,影片讲述的是一位中风后父亲在家庭照护和个人偏执之间的精神挣扎。这部电影对观众的挑战在于,它要求观众沉浸在主人公的内心世界,无法分清现实与幻觉的界限。在视觉上,我和团队从摄影、美术到灯光的每个环节都在强化这一点。我们使用了低湿度的色彩调性、柔和的自然光控制,以及细腻的空间感塑造,创造出一种表面平静、内心暗涌的氛围。同时,我还设计了一些微小的布景调整和光影切换,试图让同一场景在不同的心理状态下呈现出不同的空间感,让整个家庭空间在父亲的精神错乱中变得不稳定。这种“空间心理”手法不仅为影片带来了艺术上的深度,也使得我们避免了过多依赖特效的投入。

Q:李知砚,您的作品总是在不断挑战和创新,您对于未来的创作有哪些展望?

李知砚:未来,我希望能够继续探索跨文化的影像语言,并深入挖掘不同社会背景下的故事。我相信,电影不仅是视觉艺术,更是文化交流的重要桥梁。在全球化日益加深的今天,越来越多来自不同文化、背景的故事值得被讲述。我希望通过我的作品,能够让这些多元化的声音在全球影像舞台上获得更多的关注。除此之外,我也希望能够继续在技术创新方面做出突破,探索如何在有限的资源下实现更加震撼与深刻的艺术表达。(文/张钧)