时间:2025-04-09 20:58:20编辑:老崔

墨痕深处的精神抉择

——论宋元之际草书笔法的政治叙事

作者:淏若

至元十七年(1280)厓山海战的血腥记忆尚未褪去,江南文人便遭遇了更具毁灭性的文化冲击。元廷颁布的"四等人制"将南人置于社会底层,科举停废长达三十六年(1237-1313),切断了士人传统的进阶之路。这种制度性羞辱与至元二十三年(1286)程钜夫奉旨"江南访贤"的政治怀柔形成诡异张力——当赵孟頫在《自书诗卷》中写下"往事已非那可说,且将忠直报皇元"时,毛笔在"非"字的最后一竖突然枯涩,形成长达三厘米的飞白,恰似被利刃划破的南宋《中兴四将图》。

在赵孟頫重建的晋唐法度框架内,草书线条的连续性被刻意打破。其《与山巨源绝交书》中"难"字的两次书写,右侧短竖皆以"枯藤体"呈现,墨色从浓润突变为干涩,笔锋在纸面形成物理性断裂。这种看似违背"永字八法"的技术处理,实则构建起独特的政治隐喻体系——笔锋的震颤对应着书写者内心的犹疑,墨色的断层暗示着文化认同的割裂。

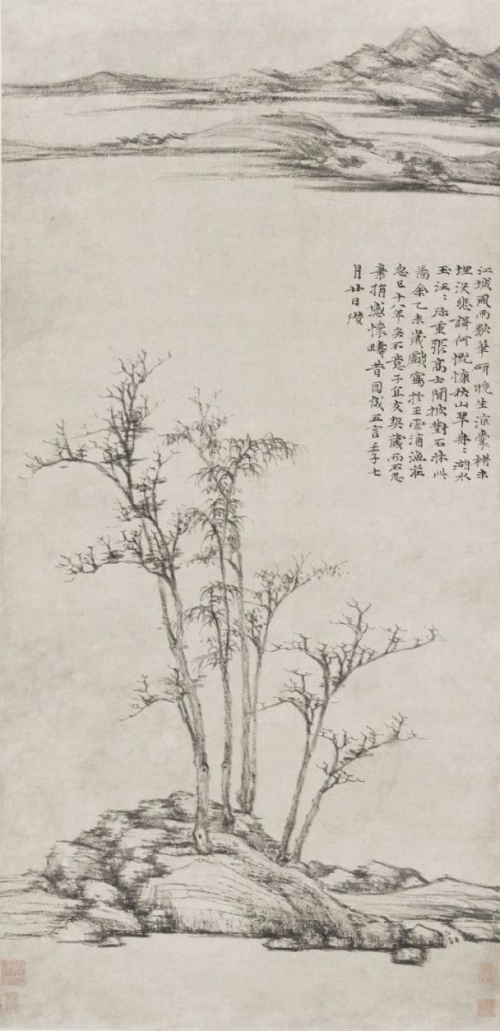

倪瓒的《渔庄秋霁图》题跋提供了另一种精神样本。那些被后世称为"折带皴"的方折用笔,在书法实践中演变为峭拔的顿挫节奏。卷中"不"字的最后一捺,本应舒展的笔势突然截断,形成尖锐的圭角。这种视觉暴力与倪瓒"据于儒、依于道、逃于禅"的人生轨迹形成互文:笔锋的自我戕害,恰恰成为保全精神完整的必要手段。

(二)枯墨的证言:赵孟頫书法中的妥协与抗争

至元二十三年后赵氏书风的突变,在《苏轼题王诜烟江叠嶂图诗》中得到集中体现。卷首"江"字的三点水旁,前两点尚存南宋院体的圆润遗韵,第三点却陡然转为枯笔侧锋,在绢本上擦出沙哑的嘶鸣。这种用笔的"失语"状态,暗合杨载《赵公行状》中"常中夜起立,濡毫恸哭"的记载。当文人将政治抉择转化为视觉形式时,笔墨的物理属性获得了精神载体的意义。

三、隐逸者的抵抗:倪瓒书法的空间政治学

倪瓒晚年《竹枝图》卷尾题诗中的"清"字,三点水旁呈阶梯状错位排列,这种空间处理解构了汉字固有的结构秩序。当我们将此与至正十三年(1353)张士诚据吴的史实对读,书法空间的"失序"便获得了现实指向——笔画的位移对应着对现实政治秩序的拒绝。那些刻意制造的留白,不仅是视觉审美的需要,更是精神净土的疆界划定。

《幽涧寒松图》中的"不"字书写最具症候性。捺画在即将完成时突然提笔,形成戛然而止的断点,这种"未完成性"与倪瓒"见俗客矢口辄骂"的孤傲姿态形成共振。当毛笔拒绝完成既定笔画时,实际上是在捍卫某种不可让渡的精神完整性。这种书写中的否定性力量,构成了对赵孟頫"枯藤体"的批判性回应。