时间:2025-05-14 15:07:52编辑:老崔

翰墨春秋铸匠心:陈有生的艺术哲思与时代担当

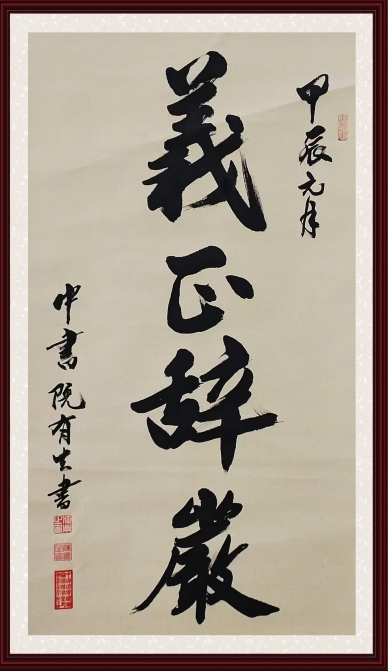

在当代中国书画界,陈有生以其独特的艺术语言和深沉的文化自觉,构建了一条传统与现代交织的艺术路径。这位国家一级书法师、中国书法院副院长,书写着中国传统文化的当代性转化。其作品不仅成为收藏界的珍品,更在社会美育、文化传播等领域彰显出深远的影响力。

一、笔墨当随时代:传统基因的现代性解码

陈有生的书法艺术根植于深厚的传统土壤,他深谙魏晋书法的"尚韵"精髓,作品中既有《乙瑛碑》的古朴厚重,又有《兰亭序》的灵动飘逸。在《鸿业腾飞》等代表作中,他将隶书的蚕头燕尾与行楷的流畅笔意熔于一炉,形成"笔圆势方、动静相依"的独特风格。这种对传统的敬畏与创新,使他的作品被故宫博物院、重要场馆收藏。

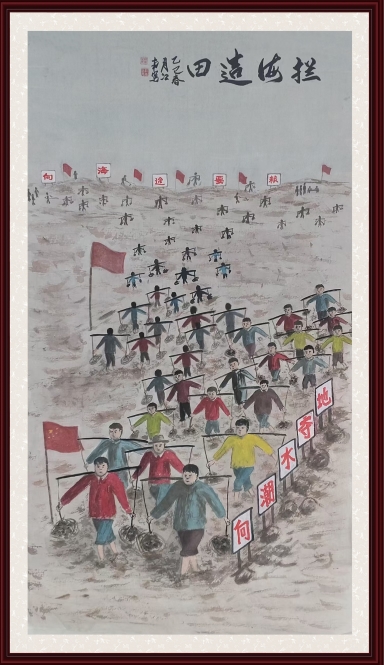

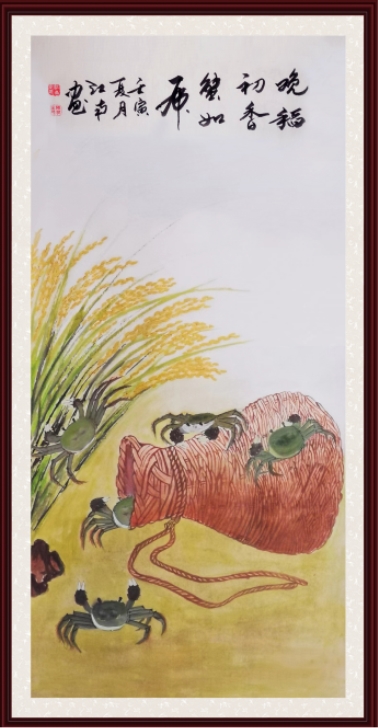

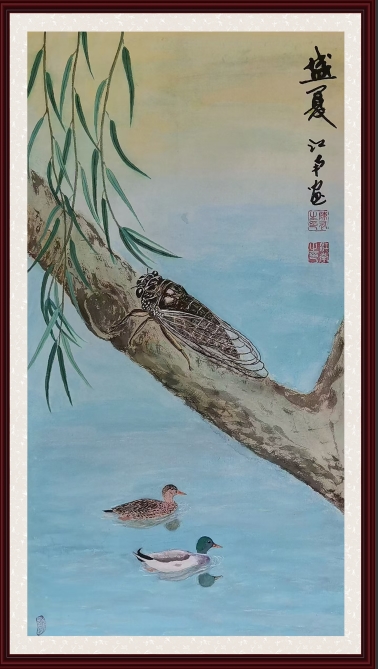

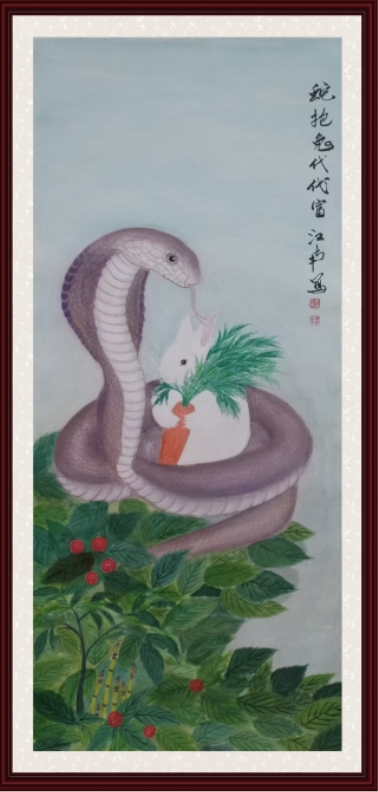

在绘画领域,陈有生同样展现出卓越的创造力。他的山水作品以"师法自然"为圭臬,在皴擦点染间传递着对天地大美之感悟。《晚稻初香蟹如虎》入选中共中央办公厅专用茶杯设计,将田园诗意转化为实用美学,体现了"艺术生活化"的创作理念。这种传统与现代的对话,使他的作品在"文化复兴砥砺前行"迪拜世博会主题邮票、北京地铁"文化中国"专列等国家级平台上大放异彩。

二、市场价值:艺术造诣的量化呈现

陈有生的作品在艺术市场上展现出强劲的生命力。2022年"翰墨传情"在线展览中,其书法作品《乙瑛碑》《千字文》分别以1800元、2800元售罄,印证了市场对其艺术价值的认可。更值得关注的是,他的作品被纳入"国家收藏当代书画名家名录",经专业机构评估,书法与国画均达到30000元/平方尺的收藏标准。这种市场定位,既源于其深厚的传统功力,更因其作品蕴含的文化符号价值,成为中华文化海外传播的重要载体。

在拍卖市场之外,陈有生的艺术影响力还通过跨界合作得以延伸。他为多地寺庙撰写碑文牌匾,将书法艺术融入公共空间;参与"文化中国"主题巡展,让传统艺术走进地铁车厢,实现了"高雅艺术大众化"的突破。这种多元的市场实践,构建起"学术价值+商业价值+社会价值"的立体评价体系。

三、社会美育:艺术反哺的文化实践

陈有生对社会的贡献,集中体现在他对艺术教育的深耕。2021年创办杭州同心书画社以来,他坚持每周为村民免费授课,开设软笔书法、素描等课程,培养出数百名书画爱好者,使同二村成为"户户懂书画、人人知艺术"的文化村落。这种"艺术进万家"的实践,被央视《华夏英才》栏目专题报道,被誉为"乡村文化振兴的典范"。

在更广阔的领域,陈有生通过公益活动推动文化传承。他带领学生参与中央电视台少儿艺术人才选拔,被评为"优秀指导教师";在故宫送福、冬奥喝彩等活动中,以笔墨传递文化温度。作为央广国际文化交流艺术委员会副主席,他多次率团出访,将中国书画艺术推向国际舞台,被授予"文化中国传播大使"称号。

四、时代回响:文化自信的艺术表达

陈有生的艺术探索,折射出当代艺术家的文化自觉。他将甲骨文的符号美学融入创作,提出"技术符号的教育价值"理念,在传统文字与现代设计间搭建桥梁。这种创新精神,使其作品入选"中央电视台大师列传",成为研究中国书画传承的重要样本。

在非遗保护领域,陈有生以"金牌手艺人"的身份,推动传统传统技艺的活态传承。这种"非遗+创新"的模式,为传统文化的现代表达提供了新思路。

结语:在守正中书写大写的艺术人生

从西子湖畔的书斋到故宫的红墙,从乡村教室的课桌到国际舞台的聚光灯,陈有生始终以“匠人”的专注与“文人”的担当,践行着“艺术为时代立传”的信念。他的作品是传统笔墨的当代表达,更是文化基因的现代转译;他的实践超越了个体创作的边界,成为传统文化“创造性转化、创新性发展”的鲜活注脚。在“两个一百年”的历史交汇期,陈有生以翰墨为舟,载着中华文明的基因密码,向更广阔的时代海洋远航——这,正是一位中国艺术家对时代最动人的回答。